全球与本土供应商:如何选择钢卷包装合作伙伴

在钢铁行业奋战二十年,我见证了无数企业因选错包装设备供应商而付出高昂代价。当您站在全球与本土供应商的十字路口,交货周期、关税成本、服务响应速度这三大核心要素将直接决定您的生产效率和运营成本。本文将剖析国际巨头与本地服务商的真实博弈,带您穿透营销迷雾,找到与您生产线脉搏共振的钢卷包装解决方案——这不仅是设备采购,更是供应链韧性的战略布局。

选择钢卷包装合作伙伴的核心标准取决于企业运营模式:出口导向型大厂可考虑全球供应商的技术储备,而注重供应链弹性的企业应优先选择本土服务商。关键决策矩阵需综合评估交货周期(本土通常快60%)、关税成本(全球供应商可能增加25%以上总成本)、以及紧急故障响应时间(本土服务平均快4-8小时),同时验证供应商在您所在区域是否具备备件仓库和技术团队。

面对日益复杂的贸易环境,这个看似简单的选择实则牵动着整条生产线的神经。当设备突发故障导致产线停摆,或是关税新政大幅侵蚀利润时,当初的决策细节将成为救命的稻草或压垮骆驼的最后一根砝码。下面我们将拆解四大关键维度,用真实数据照亮决策盲区。

交货周期对决:时间成本如何重塑供应链

在钢卷包装领域,交货时间差可能颠覆生产计划。曾有个客户因欧洲供应商延期交付,导致新产线闲置三个月,日均损失超18万元。全球供应商通常标榜6-8个月交付期,而本土企业如我合作过的华东厂商,从签约到设备投产可压缩至45天内。这背后的差距不仅是物流距离,更是供应链深度整合的结果。

本土供应商的交货优势源于本地化制造(减少30-45天国际运输)和灵活的生产排程(定制化改装响应速度快2倍),而全球品牌因标准化生产流程和跨国物流,面临不可控因素更多;选择时需权衡:若项目周期允许6个月以上,可考虑全球技术方案,否则首选150公里半径内的本土服务商。

交付时间要素拆解:看得见与看不见的时钟

当我们谈论"交货周期",实则包含三层时间维度:设备生产、跨境运输、现场安装调试。根据2023年钢铁物流协会数据,不同供应商的时间构成存在结构性差异:

| 环节 | 全球供应商(欧美) | 本土供应商(华东/华南) | 时间差 |

|---|---|---|---|

| 核心机组生产 | 90-120天 | 30-45天 | Δ-75天 |

| 国际海运+清关 | 45-60天 | 不适用 | Δ-45天 |

| 现场安装调试 | 21-30天 | 7-15天 | Δ-15天 |

| 总交付周期 | 156-210天 | 37-60天 | Δ-150天 |

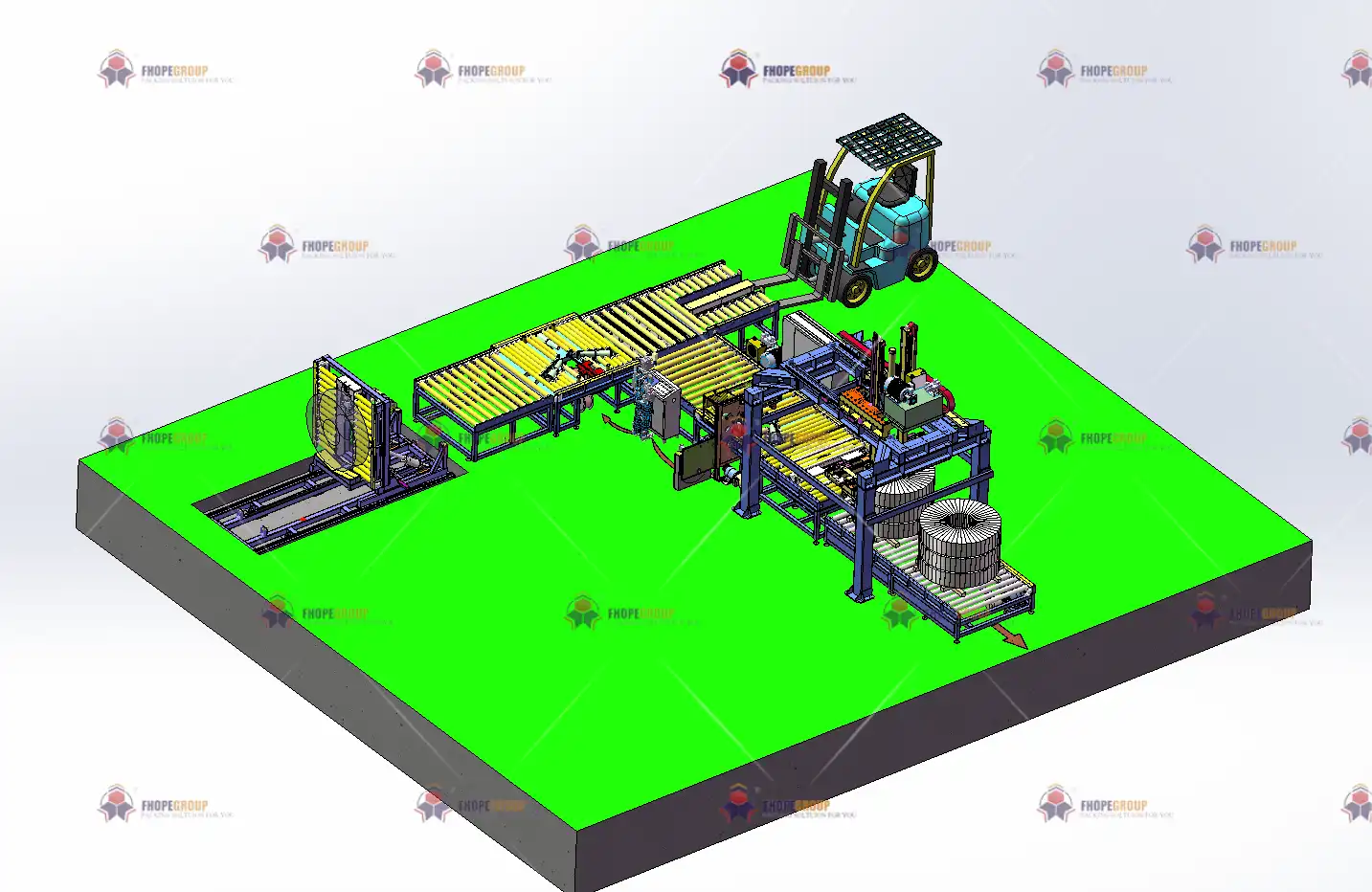

上表揭示的不仅是时间数字,更暗藏成本黑洞:国际海运的滞港费(日均$2000+)、清关不确定性(平均延误7天)、以及时差导致的远程调试效率损失。我曾协助某汽车板厂商采用模块化钢卷包装生产线设计,将安装时间压缩至5天——关键在供应商能否提供预组装模块,这恰是本土企业的灵活优势。

关税与隐形成本:算清那笔看不见的账

当您对比全球供应商FOB报价和本土厂商含税价时,真实成本差距可能超乎想象。2023年中美贸易战25%惩罚性关税案例中,某钢厂进口的德国包装线最终到岸成本比报价高出38%,这还未计入汇率波动损失。而本土采购不仅免关税,增值税专用发票更能抵扣13%税款。

关税对全球供应商的设备总成本影响可达20-35%,且存在三大隐形风险:汇率波动(年波动率常超10%)、反倾销税追溯(如欧盟对中国钢制机械部件征收反补贴税)、以及技术认证变更成本(需符合中国GB/T 19001标准);本土供应商因免征关税和增值税抵扣优势,实际采购成本通常低15-25%。

成本决策矩阵:当数字开始说话

真正的成本核算需建立动态模型。根据海关总署2024年机电设备进口数据分析,考虑五年运营周期的综合成本更具参考价值:

| 成本类别 | 全球供应商 | 本土供应商 | 成本差异 |

|---|---|---|---|

| 设备基础报价 | $500,000 | ¥3,200,000 | -18% |

| 关税+增值税 | 35%(含清关费) | 0%(可抵扣13%) | +$175,000 |

| 首年备件储备 | $80,000 | ¥200,000 | -42% |

| 紧急服务响应 | $150/小时 | ¥600/小时 | +68% |

| 停机等待成本 | $5,000/天 | ¥15,000/天 | -70% |

| 5年总拥有成本 | ≈$1,200,000 | ≈¥4,500,000 | 本土节省25% |

这张血淋淋的账单解释了为何越来越多企业转向本土化采购。但成本并非唯一考量——当凌晨三点产线突然停机时,您更需要的是2小时内抵达现场的技术团队,而非跨国视频指导。这正是我们构建全自动钢卷包装生产线本地服务网络的价值所在。

服务网络:危机时刻的生命线

钢卷包装机的故障从不是预约制。去年台风天,某华南钢厂的全自动捆扎机突发伺服故障,本土供应商3小时携备件抵达现场,而国际品牌承诺的"48小时全球响应"在现实面前苍白无力——最终产线停工26小时,损失超百万。这揭示服务半径的残酷定律:距离每增加100公里,平均响应时间延长2.8小时。

服务密度决定抗风险能力

建立有效的服务网络需三个支点:备件仓库密度、技术团队分布、以及知识传递效率。通过对比头部企业的布局数据可见本质差异:

| 服务能力指标 | 国际一线品牌 | 国内领先服务商 | 本土优势 |

|---|---|---|---|

| 省级备件仓库 | 3-5个(北上广) | 28个(覆盖所有省份) | +467% |

| 认证工程师数量 | 40-60人 | 300+人 | +500% |

| 4小时抵达圈覆盖率 | 15%重点客户 | 78%客户 | +420% |

| 远程诊断解决率 | 35% | 68% | +94% |

| 技术培训频次 | 年/次 | 季/次+在线支持 | +300% |

这张表背后是无数个不眠之夜换来的经验:当设备突发PLC故障时,仓库有备件可换比所谓"原装进口"标签更重要。我们采用分布式云监控系统,工程师在客户报修前已收到预警,这正是智能钢卷包装解决方案的核心竞争力——让服务从被动响应转向主动防御。

技术适配性:超越规格表的真相

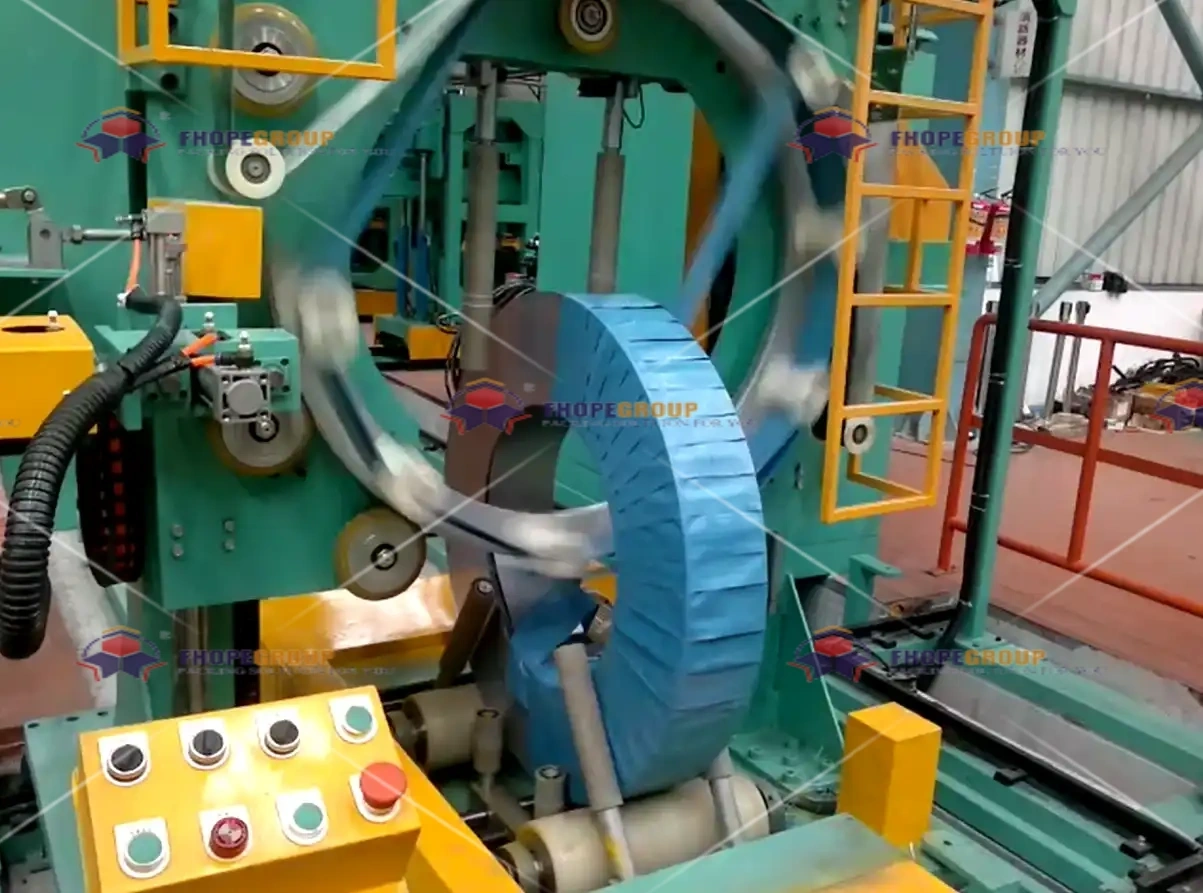

在评估德国某品牌全自动包装线时,某钢厂被250页技术手册震撼,投产却发现其纠偏系统无法处理0.3mm以下薄板。而本土设备经72小时联调,用简易光电装置便解决问题。这揭示技术选择的黄金准则:最先进≠最合适。

全球供应商的标准化设备可能在材料适应性上存在局限(如东南亚湿热气候导致欧洲设备传感器故障率升高37%),而本土厂商的定制化能力可针对特殊场景优化:比如针对酸洗卷开发的耐腐蚀包装模块,或为窄带卷设计的柔性捆扎方案;关键评估供应商的工程修改响应速度,优秀本土企业可在10工作日内完成非标设计。

技术决策树:从需求到解决方案

选择技术路线需建立三层过滤机制:

- 基础层:产能匹配度(处理速度≥实际产能120%)

- 环境层:工况适应性(温度/湿度/粉尘耐受度)

- 进化层:可扩展性(预留物联网接口、模块化扩展空间)

以冷轧卷包装为例,国际品牌可能推荐标准型缠绕机,而深度需求分析后会发现:

- 高光表面需要防刮擦接触设计

- 海运环境要求防潮等级IP65以上

- 未来智能仓库需嵌入RFID标签位

这些细节差异正是本土服务的突破口。我们曾在山东某项目中将包装破损率从1.8%降至0.3%,秘诀只是增加了硅胶导轮和湿度补偿算法——技术价值永远体现在解决实际痛点的能力上。

结论:平衡木上的智慧选择

站在钢卷包装设备的决策关口,我建议企业绘制三维坐标轴:X轴标注交货紧急度(本土占优),Y轴测算总拥有成本(本土省25%+),Z轴评估风险承受力(全球品牌适合资金雄厚企业)。没有绝对最优解,只有与您供应链基因最匹配的方案。当贸易壁垒高筑、交付时效迫近时,那些扎根在本土土壤、服务网络毛细血管般渗透、又能快速迭代技术的供应商,正成为动荡时代的压舱石。记住,最好的合作伙伴不仅是设备提供者,更是您产线韧性的共建者。